クラフトビール入門講座 発泡酒とビールって何が違うの?今さら聞けない疑問を解説!

2023.10.31

SHARE:

1.発泡酒とは何か

発泡酒と聞くと、『ビールと似ているけど、それよりは安いお酒』をイメージする人は多いのではないでしょうか。実は発泡酒は日本独自の品目で、原産国ではビールでも、日本では発泡酒と表記される商品もあるのです。

1-1.ビールの定義

まず、原料からビールと発泡酒の違いを知るために、ビールの定義について、2018年改正の酒税法(2023年8月現在)から必要な部分を抜粋します。

定義(1)

麦芽、ホップ、水および、麦その他政令で定める物品を原料として発酵させたもの。その原料中麦芽の重量が、ホップ及び水以外の原料の重量の合計の50/100以上のもの。

定義(2)

(1)に、ホップ又は政令で定める物品を加えて発酵させたもの。その原料中政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の5/100を超えないもの。

(1)は改正前、麦芽以外の原料の重量の合計が麦芽の50/100を超えないもの、となっていました。つまり、麦芽比率2/3以上。改正後は1/2以上となり、要件が緩和されています。②は新たに追加された項目で、決められた重量未満であれば果物、ハーブなど香味付けの副原料を認めるというものです。

原料で、(1)または(2)を満たさないものが発泡酒です。つまり、ビールに認められていない原料や、規定以上の量を使用する場合です。冒頭のイメージは①を満たさない節税型発泡酒のもので、麦芽比率が50%未満であれば、ビールより税額は低くなります。

また、発泡酒の原料については別途、 ・麦芽、または麦を原料の一部とした… との定義もあり、麦芽を必須としない点もビールとの相違点です。

今回は、このビールと発泡酒の原料を軸にして、日本での節税型発泡酒の成り立ちと今後、そして発泡酒とクラフトビールの意外な関係を見ていきたいと思います。

2.ビールの原料

2-1.日本での定義

日本初のビールの定義は、1904年、麦酒税法の改正時に行われました。この時、『麦芽、ホップ、水を原料として麦酒酵母を加えて発酵したもの、その外麦芽の重量の3/10以内の米を原料としたもの』という文言が加えられたのです。当初から、副原料として米の使用は認められていました。 1901年にビールへの課税が始まった時には、肝心の何がビールなのかが明示されていなかったのです。

2-2.副原料の追加

その後、副原料は段階的に追加されます。 ・1908年…とうもろこしと砂糖を追加し、副原料の比率を麦芽重量の5/10未満まで引き上げ ・1920年…馬鈴薯、でん粉 ・1940年…酒税に関する法律が酒税法に一本化され、こうりゃん、その他政府が指定したものと苦味料、着色料 追加された副原料はでん粉質の野菜や穀物が主で、主食の米や麦を確保するため、代わりとなる糖質源を探したようにも見えます。 戦後も、ビールの原料はほぼ同じように定義されました。

3.発泡酒の誕生

戦中から戦後にかけて、麦芽比率の低い、あるいは麦芽を使用しない、ビール『のような』商品が登場します。

3-1.きっかけは食料事情

発端は、戦中の代用ビールでした。軍の戦意高揚のためビールは重要でしたが、国内の食料事情のひっ迫により、麦芽、米の代わりに甘藷(さつまいも)を使用した『イモ・ビール』の研究が始まります。

3-2.発泡酒、店頭へ

戦後も、しばらくは穀物の酒への使用が制限されたため、甘藷を主原料とした商品開発を各社が続けます。この頃はまだ酒税法に発泡酒は存在せず品目は雑酒、税額はビールより低かったため、より安価で販売されました。『ミリオンビーア』、『ラビィ』など次々と発売される中、意外な所では養命酒も新会社を設立、1957年に『ライナービヤー』を発売しています。

引用元:ライナービヤーのポスター(養命酒製造株式会社 公式サイトより)

3-3.市場からの退場

しかし、『ビーア、ビヤーと名乗ることで消費者にビールと誤認させる』と当時のビール4社が問題視して業者を提訴したことが響いたのか、また宝酒造やサントリーがビールで市場に参入したため、味で勝負出来なかったのかは定かでありませんが、発泡酒は段々と姿を消していきます。

4.発泡酒の復活

4-1.バブル崩壊

1967年の宝酒造撤退以降、ビール業界は4社体制が続きますが、バブル崩壊の前後から取り巻く情勢が変わり始めます。 1990年ビール4社が希望小売価格は参考価格である旨の新聞広告を掲載、1993年にはダイエーが直輸入したビールを安価で販売するなど価格破壊の流れが鮮明になる中、発泡酒に目を付けたのがサントリーでした。当時の酒税法では、麦芽比率2/3未満が発泡酒とされ、税額もビールより低かったのです。サントリーは麦芽比率をその上限に近い65%に定めて『ホップス』を開発。それまでのビールより45円安くして、消費者の味方として市場に受け入れられます。 ここから大手各社に国税庁を交えた、いたちごっこが始まります。

4-2.相次ぐ新商品

翌年、サッポロが麦芽比率25%未満でさらに税額の低い『ドラフティ』を発売。『ホップス』より20円安くして勝負を挑みます。そして1996年、酒税法改正で発泡酒増税の際、麦芽比率50%以上の発泡酒はビールと同じ税額に変更されました。このままでは『ホップス』は、発泡酒のまま税率だけビールと同じになってしまいます。当然サントリーも手をこまねいていたわけではなく、増税前の同年春、原料に糖化スターチを採用した麦芽比率25%未満の『スーパーホップス』を『ドラフティ』よりさらに10円安く市場に投入。その後、キリン『淡麗』、アサヒ『本生』も市場に参入して大手4社が揃い踏み、発泡酒は年々シェアを拡大しますが、2003年に再度増税されたことで風向きが変わります。 大手各社は、さらに税額の安い品目を開発し、サッポロが麦芽を使用しない『ドラフトワン』(現在の品目:その他の醸造酒(発泡性))、サントリーがビールに焼酎を加えた『麦風』(同:リキュール(発泡性))を発売。これらは現在の新ジャンルの始祖となり、税額も発泡酒よりさらに低かったため、発泡酒は、復活からわずか10年程度で再度シェアを落とすことになります。

5.発泡酒の今後

5-1.税額の統一

2018年の酒税法改正では、原料に関する変更以外に、以下の2つが盛り込まれました。

・2023年…新ジャンルの発泡酒への統一 これによって、ビール類の品目は、ビール、発泡酒の2本立てとなります。

・2026年…ビール、発泡酒、新ジャンルの税額を統一 2020年、2023年と段階を経て、2026年10月には350ml缶で約54円に統一されます。 2018年時点の税額はビール77円、麦芽比率25%未満の発泡酒約47円、新ジャンル28円だったので、発泡酒はビールより約30円、新ジャンルは約49円安かったのですが、この差が0円となり、しかも発泡酒と新ジャンルは値上がりとなります。

税額の変更とビールとの差額※2※3

| 品目 | 2018年 | 2020年 | 2023年 | 2026年 | 税額増減 (2026年-2018年) |

|---|---|---|---|---|---|

| ビール | 77円 | 70円 | 63円 | 54円 | -23円 |

| 発泡酒※1 | 46円 (-31円)※2 |

46円 (-24円) |

46円 (-17円) |

54円 (0円) |

+8円 |

| 新ジャンル | 28円 (-49円)※2 |

37円 (-33円) |

46円 (-17円) |

54円 (0円) |

+26円 |

※1:麦芽比率25%未満 ※2:カッコ内はビールとの差額 ※3:税額は小数点以下切捨て

それでもビールよりはまだ価格の優位性があるようですが、大手各社はこれを機にビールに回帰する動きを見せており、節税型発泡酒の売上は頭打ちになることが予想されます。

5-2.新商品の開発

今後の節税型発泡酒の命運は、糖質ゼロ、プリン体ゼロといった機能性商品や、ビアカクテルや外国ビール、クラフトビールのような個性的な味わいを持つ商品の開発が鍵を握る、と思われます。

6.クラフトビールなのに発泡酒?

昨今クラフトビール(小規模醸造所)が注目を集めていますが、実はここにも発泡酒が相当数含まれています。 ここまで見てきた節税型発泡酒を思うと意外ですが、これには2つの理由があります。

・製造免許取得の条件 ビール製造免許は年間製造数量60kl以上が必要ですが、発泡酒の製造免許は1/10の6kl以上で取得出来ます。そのため、小規模のブルーパブを中心に発泡酒免許での参入が増えています。

・副原料の使用 2018年の酒税法改正で、政令で示した物品を香味付けに使用してもビールと名乗れるようになりましたが、認められていない原料や、規定以上の量を使用すると発泡酒になってしまいます。

個性を追求するために、クラフトビールであえて米麹や醤油を使用したり、麦芽を一切使用せず、大麦や小麦を主原料とした商品もありますが、これらも、品目は発泡酒となるのです。

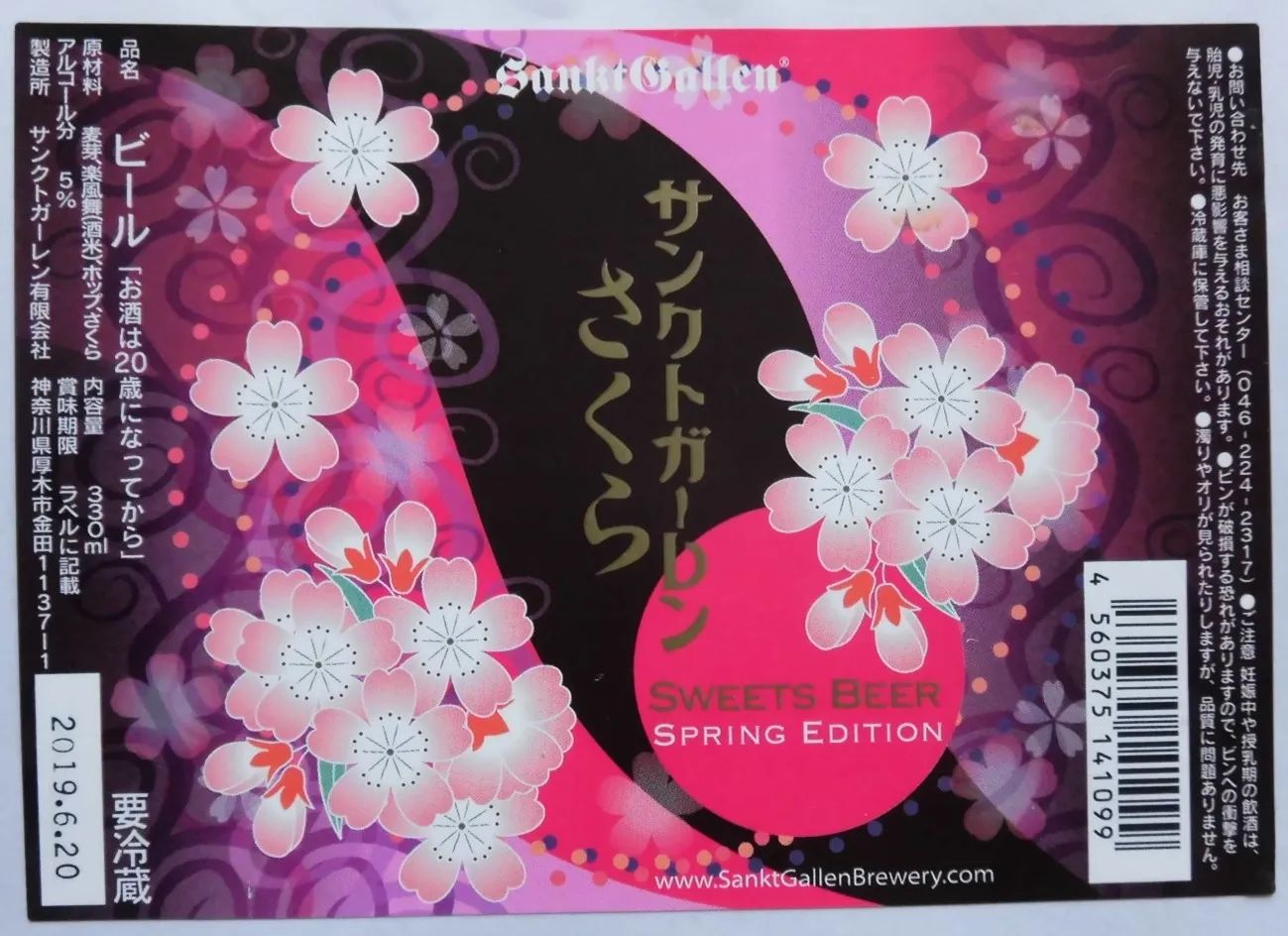

また、例えば同じ『サンクトガーレン』の商品でも、さくらの花びらや葉を使用した『さくら』はビールになりましたが、『湘南ゴールド』は果物を麦芽重量の30%使用していることから発泡酒のままです。しかし麦芽比率は高いので、税額はビールと同じになります。

サンクトガーレン『さくら』のラベル 上が発泡酒、下がビール時代の物。発泡酒の方には、その理由が明記されています。

7.ビールと発泡酒の違い

ここまで原料を軸として、発泡酒とビールの違いを見てきました。では、発泡酒とは一体何なのでしょうか。

結論から言うと、発泡酒もビールなのです。

前述の通り、品目の定義はあくまで酒税法上のもので、そこに優劣がある訳ではありません。節税型を含めて、日本においてはむしろ、ビール造りの工夫や個性、多様性を包含しているのが発泡酒というカテゴリと言えるのです。 ですので、発泡酒だから買わないとか、ビールより劣っていると思ってしまうとすれば、とても勿体ないと思います。

昔、中途半端にビールを知ったころ、サッポロとロイズコンフェクトがコラボした『ショコラブルワリー』という限定商品がありました。発泡酒だからという理由で飲まなかったことを、今でも悔やんでいます。

店頭で珍しい商品を手に取って、品目が発泡酒だったらむしろチャンスです。ラベルを見て意外な原料や、聞いたことのない原料が表示されていたら、ぜひ購入してみて下さい。 ビールの世界が広がる、きっかけの1本になるかもしれません。

- ビール・地ビール・発泡酒【新装版】

- ビールを極める

- 第3のビールは、なぜビールの味がするのか?

- ビールうんちく読本-ニガ味にこだわる男たちへの48話 濱口和夫 PHP研究所

- ペンネーム:長畑 勝則

- 初代びあけんマスターズ。初回1級を最高得点で合格。その後、びあけん初の2級/3級同時満点賞獲得。昼飲みが好きで、特にビアガーデンでビールを飲みながら読書をするのが至福の時。ビールのおかげで出会えた人達と、イベントなどで楽しく乾杯させてもらっています。座右の銘は『祭ある所に酒あり』。

- びあけん1級合格回数:7回

- 居住エリア:北海道札幌市

- 好きなビール:NORTHCOAST『OLD RASPUTIN』

- 好きなビアスタイル:ヘレス、ケルシュ

- 最近注目しているブルワリー: Streetlight Brewing。地元札幌のブルワリー。コラボも積極的に行っていて今後が楽しみです。

- 最近飲んで美味しかったビール:うちゅう『QUARK』,『KABUKI』。ほとんどスムージーの味わいですが、ビールのポテンシャルを改めて感じました。

多様なビアスタイルを楽しむならHOPPIN’ GARAGEで!

HOPPIN’ GARAGE(ホッピングガレージ)では、誰かの「人生ストーリー」をもとに、オリジナルのクラフトビールを提供しています。

魅力的な人々の人生ストーリーをもとに多様性あふれるクラフトビールを生み出し、そのストーリーを味わいながら飲むという、これまでにないクラフトビールの楽しみ方をお届けします。

HOPPIN’ GARAGEのクラフトビールは種類が豊富で、工夫次第でさまざまな飲み方を楽しめることが魅力の一つです。

ぜひこの機会に、HOPPIN’ GARAGEのクラフトビールを飲んでみてはいかがでしょうか。

クラフトビールが初めての方におすすめ!HOPPIN' GARAGE 5種5本トライアルセット

サッポロビールのクラフトビールブランドであるHOPPIN' GARAGE(ホッピンガレージ)の

バラエティ豊かなクラフトビールがお得に一度にお試しできる5種5本飲み比べセットです。

その時々のオススメ商品を楽しむ事ができます。

価格は3,300円税込・送料込み。

※写真はイメージです。(限定醸造ビールの種類やアイテム数、各ビールの本数内訳は時期によって異なります。)

参考サイト:HOPPIN' GARAGE 5種5本トライアルセット

クラフトビールが好きな方へのプレゼントにおすすめ!HOPPIN' GARAGE ペアグラス付きギフトセット

サッポロビールのクラフトビールブランドであるHOPPIN' GARAGE(ホッピンガレージ)の

個性豊かな6種類のクラフトビールと可愛いオリジナルペアグラスがセットになったギフトセットです。

価格は3,960円税込・送料込み。

※写真はイメージです。(限定醸造ビールの種類やアイテム数、各ビールの本数内訳は時期によって異なります。)